Zona collinare a sud di Hebron, in Cisgiordania, Masafer Yatta si trova nella cosiddetta Zona C, sotto controllo civile e militare israeliano. Al suo interno vi è una piccola area di 3 mila ettari, altamente militarizzata, che include dodici villaggi. Si tratta della Zona di tiro 918.

È stata istituita all’inizio degli anni Ottanta dallo Stato d’Israele come zona militare chiusa, ed è circondata da alcuni avamposti. Viene chiamata Firing Zone 918, Zona di tiro (o Poligono) 918.

Il 2 gennaio scorso l’Ufficio distrettuale di coordinamento e collegamento israeliano (Israeli District Coordination and Liaison Office – Dco) ha annunciato che gli abitanti palestinesi della Firing Zone 918 – circa 1.300 persone, di cui 500 bambini – riceveranno un avviso di sfratto.

L’annuncio era stato preceduto, nel maggio 2022, da una sentenza della Corte Suprema che riconosce allo Stato d’Israele il potere di designare quell’area come poligono per esercitazioni militari e considera gli abitanti della zona non «residenti permanenti» nell’area prima che fosse dichiarata zona di tiro.

In seguito alla sentenza, l’esercito ha ora l’autorità legale per espellere gli abitanti della Firing Zone 918 e demolire otto dei dodici villaggi che la compongono. Secondo la legge, infatti, l’esercito può evacuare le persone da una zona di tiro, o limitare i loro movimenti, a meno che non siano residenti permanenti.

Da maggio a oggi, è aumentata dunque la tensione e la pressione. L’esercito ha già iniziato a eseguire alcune demolizioni e sgomberi di strutture, a confiscare veicoli, erigere posti di blocco, censire la popolazione.

Una vicenda complessa

La vicenda ha alle spalle una lunga storia. All’inizio degli anni Ottanta, al momento della creazione della Firing Zone 918 – su proposta dell’allora ministro dell’Agricoltura Ariel Sharon – l’esercito sostenne che gli abitanti dei villaggi coinvolti, in maggioranza pastori e agricoltori, non avevano residenza permanente nell’area, perché conducevano uno stile di vita nomade, spostandosi tra le colline con il bestiame e stabilendosi nei villaggi solo stagionalmente. Molte delle abitazioni della regione sono tuttora all’interno di grotte naturali.

Dopo l’istituzione della zona militare, per anni le comunità continuarono a lavorare la terra e a pascolare le greggi senza interferenze di rilievo. A novembre 1999 tuttavia oltre 700 residenti vennero espulsi con la motivazione ufficiale di “residenza illegale in una zona di tiro”.

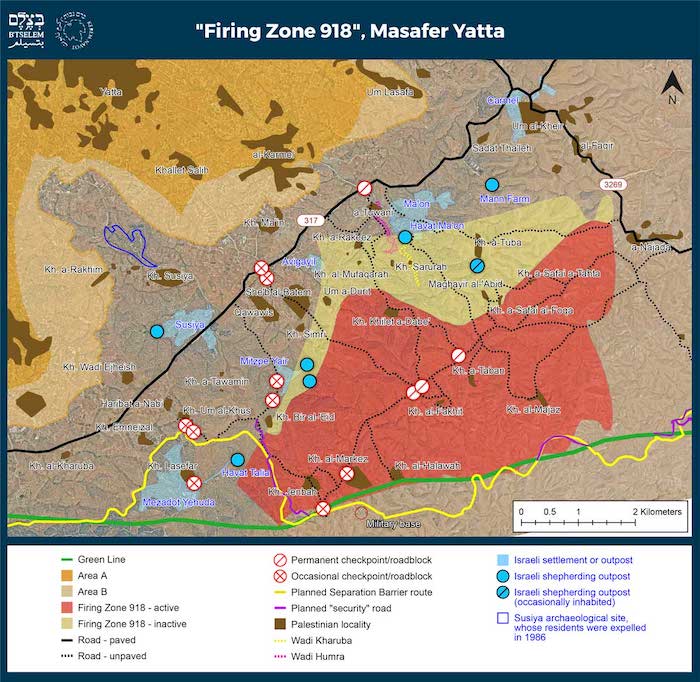

Mappa della “Firing Zone 918”, Masafer Yatta. (Fonte: B’Tselem)

Una lunga battaglia legale

In seguito all’espulsione, nel 2000 una parte delle famiglie portò la questione in tribunale, dando inizio a una battaglia legale durata più di due decenni. Le famiglie sostenevano che la documentazione storica attesta generazioni di insediamenti palestinesi in questi villaggi da molto prima del 1967, inizialmente all’interno di grotte e nel corso degli anni anche al di fuori di esse. Tra le fonti di documentazione, anche uno studio del Ministero della Difesa (Yaakov Havakkuk, Life in the Caves of Mount Hebron, 1985).

Dichiaravano inoltre che una piccola parte degli abitanti dei villaggi coltivava effettivamente la propria terra per sei mesi e poi trascorreva il resto dell’anno fuori dall’area, ma che tale coltivazione per sei mesi veniva deliberatamente ignorata. In risposta, l’esercito presentò, tra le altre cose, fotografie aeree della regione scattate negli anni Ottanta che non sembravano mostrare una presenza permanente.

L’attenzione degli attivisti

Per tutto il periodo dell’iter legale fino a oggi, gli abitanti dei villaggi hanno rifiutato i tentativi di compromesso loro proposti (tra questi, nel 2020, il permesso di vivere nei dodici villaggi per due mesi all’anno, previo coordinamento con l’esercito, o durante le sospensioni delle esercitazioni, nei fine settimana e nelle festività ebraiche). Hanno continuato a vivere nelle loro case con la costante minaccia di demolizione ed esproprio, costruendo abitazioni e infrastrutture – come impianti elettrici e idrici – senza permessi.

Dai primi anni 2000 l’area è oggetto di attenzione da parte di vari gruppi e realtà per la difesa dei diritti umani. Ne abbiamo interpellate alcune per capire quale sia, oggi, la situazione.

Il supporto di Medici senza frontiere

Da Gerusalemme David Cantero Pérez, capomissione di Medici senza frontiere (Msf), dice: «Abbiamo iniziato a lavorare a Masafer Yatta, collaborando con il ministero della Sanità palestinese, perché con lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e la diminuzione di fondi a disposizione per molte realtà era necessario colmare un vuoto che si era creato».

Msf è presente a Masafer Yatta da un paio d’anni, ma nella zona di Hebron è operativo dagli anni Novanta: con tre cliniche mobili, i suoi operatori forniscono cure mediche di base, in particolare a bambini, donne e pazienti con malattie croniche, e garantiscono servizi sulla salute sessuale e riproduttiva.

«Grande focus è dato al supporto per la salute mentale», afferma Cantero Pérez. «In particolare, nella Firing Zone 918, vediamo le persone – adulti e bambini – vivere costantemente sotto pressione, nella paura. Molti hanno ansia e depressione. Da maggio 2022 a oggi, sono cresciuti in modo significativo il numero di demolizioni di case, le limitazioni di movimento, la presenza di nuovi check-point. Per le persone la vita sta diventando impossibile. Assistiamo a restrizioni che producono crescenti difficoltà di accesso ai servizi di base, comprese le cure mediche. E questo è inaccettabile».

Un appello alla comunità internazionale

Il 20 gennaio, l’organizzazione ha emesso un comunicato in cui chiede vengano prese le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti umani. «Con questo appello, ci rivolgiamo non solo al governo israeliano, ma a tutta la comunità internazionale, affinché protegga la popolazione di Masafer Yatta», sottolinea Cantero Pérez al termine della telefonata.

La vita quotidiana sempre più difficile

Il progressivo peggioramento delle condizioni di vita degli abitanti palestinesi di queste zone viene confermato anche da Dror Sadot, portavoce di B’Tselem, organizzazione israeliana che si batte per il rispetto dei diritti umani nei Territori occupati.

Raggiunta al telefono, afferma: «Quello che noi osserviamo è un continuo deteriorarsi della situazione. Ogni settimana succede qualcosa. Da maggio sono aumentate le demolizioni, le difficoltà di passaggio ai check-point, la presenza di posti di blocco temporanei, le domande ai residenti (compresi insegnanti e bambini) da parte dei soldati, l’isolamento delle comunità. La strategia perseguita ci pare essere quella di rendere la vita delle persone intollerabile, fino a spingerle ad andarsene».

La richiesta alla Corte penale internazionale

Dror aggiunge che il 23 novembre, nel villaggio di Khirbet a-Safai al-Foqa, all’interno della Firing Zone 918, è stata demolita una scuola primaria. La demolizione era stata autorizzata dalla Corte Suprema.

Un mese prima, a ottobre 2022, B’Tselem aveva scritto al procuratore della Corte penale internazionale dell’Aia, chiedendo il suo intervento. «Alla lettera abbiamo allegato una lista di tutti gli episodi, verificatisi da maggio a ottobre 2022, che violavano i diritti umani», puntualizza Dror. «Ciò che denunciamo è il fatto che, con la sentenza di maggio della Corte Suprema, quest’ultima sta permettendo, in sostanza, un crimine di guerra».

Anche B’Tselem si sta adoperando per far conoscere la situazione. Stila rapporti, diffonde notizie puntuali, porta in visita diplomatici nella zona.

Stanchezza, fatica, paura

Attiva nella zona è anche l’italiana Operazione Colomba, corpo nonviolento di pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

Al telefono da At-Twani – villaggio nelle colline a sud di Hebron fuori dalla Firing Zone 918, nel quale l’associazione è presente da diversi anni – i suoi tre giovani volontari italiani raccontano: «La situazione in tutta la regione di Masafer Yatta ci pare in queste ultime settimane molto più faticosa per la popolazione. Gli abitanti sono stanchi e spaventati. Hanno perso molte terre, riescono a portare i loro animali al pascolo ormai perlopiù solo attorno alle case perché hanno paura delle violenze da parte dei coloni estremisti e di non essere protetti dall’esercito. In questo periodo sta anche piovendo molto, perciò i pastori escono poco».

La presenza degli avamposti

Spiegano che dall’inizio della pandemia da Covid-19, nel 2020, sul confine della Firing Zone 918 sono sorti alcuni avamposti (in parte divenuti ora vere e proprie case in muratura) abitati da coloni dagli atteggiamenti estremisti. Ciò ha comportato, per i palestinesi, maggiori difficoltà di accesso alle terre di pascolo e atti vandalici che hanno danneggiato più volte le coltivazioni.

Chiediamo qual è stata la reazione delle comunità alle ultime disposizioni del governo. «La sentenza di maggio è stata per tutti una doccia fredda», rispondono. «Era un processo che andava avanti da più di vent’anni, ma ogni anno i giudici posticipavano la decisione finale. Ci si aspettava che sarebbe andata così anche a maggio: i palestinesi ipotizzavano piuttosto un’ulteriore militarizzazione dell’area».

L’isolamento

Aggiungono poi che vi sono due check-point fissi all’ingresso di due villaggi della Firing Zone 918: Jinba e Halawe. L’esercito limita fortemente la libertà di movimento degli abitanti. Esercitando pieno potere, può arrestare chiunque non sia residente all’interno della zona. «Questo naturalmente riduce molto anche la libertà di azione da parte degli attivisti palestinesi, israeliani e internazionali. È sempre più difficile avere accesso alla Firing Zone per chi non sia residente. Le macchine vengono sequestrate all’ingresso».

Precisano infine che in questi giorni l’attenzione è rivolta in particolare a Khallet Athaba, villaggio che si trova proprio all’inizio della Firing Zone. Tutte le sue strutture hanno infatti ricevuto ordini di demolizione («settimana scorsa è arrivato l’ordine anche per gli alberi di olivo»): si teme quindi che, essendo il villaggio più esposto, sarà il primo a essere sgombrato.

Esserci e testimoniare: le donne di Machsom Watch

A condividere una presenza a Masafer Yatta è anche un piccolo gruppo di donne israeliane, tutte di una certa età: le attiviste di Machsom Watch.

Michal Tsadik, 76 anni, abita in un piccolo sobborgo di Beer Sheva, a solo mezz’ora di macchina. «È incredibile, la vita tra quelle colline è così diversa da qui, la sofferenza di quelle persone… Sembra un altro pianeta, a solo mezz’ora di distanza», racconta al telefono da casa sua.

Le volontarie di Machsom Watch documentano con video e foto quanto succede, portano aiuti alle famiglie (perlopiù vestiti e giochi per i bambini). «Il nostro solo esserci – continua Michal – è importante». «Per mostrare ai palestinesi che c’è una parte degli israeliani che soffre a causa di questa situazione, e che se ne vergogna. Per i soldati, perché il solo fatto di esserci rappresenta un condizionamento, a volte un deterrente. Infine per la società israeliana: purtroppo alla maggior parte delle persone non interessa nulla di quello che sta accadendo, ma noi continuiamo a denunciarlo. Vi è, tra l’altro, una grande contraddizione: se quell’area viene definita non sicura per chi vi abita, a causa delle esercitazioni militari, perché si continua ad allargare gli insediamenti? È vergognoso».

L’occupazione danneggia tutti

Michal, sorridendo con un po’ di amarezza, racconta che diversi conoscenti le chiedono come mai, piuttosto, non si dedichi solo a badare ai nipotini o cucinare dolci. «Non ho nessuna intenzione di farlo… I coloni ci chiamano addirittura “traditrici”: dicono che siamo contro il nostro Paese. Per noi invece è esattamente il contrario. Amiamo Israele, perciò affermiamo che la violenza e l’occupazione danneggiano tutti, anche noi. Anche lo Stato occupante ne trarrà danno. So benissimo che non potrò, da sola e con le altre del gruppo, porre fine all’occupazione, né portare alla pace. Ma quando mi guardo allo specchio, voglio vedere un essere umano».